世界杯预选赛中国队2022,晋级之路深度解析-战略得失全观察

- 更新时间:

- 2025年07月13日 15:40

2022年世界杯预选赛中国队的征程牵动着亿万球迷的心。在这场历时两年的亚洲区预选赛中,中国男足经历了教练更迭、归化球员启用、关键战役失利等多重考验。本文将深入解析12强赛阶段的战术部署、人员配置与赛事走向,通过数据对比和赛事复盘,揭示中国足球在冲击世界杯过程中面临的机遇与挑战。

一、预选赛整体赛程回顾与关键节点

2022世界杯预选赛亚洲区40强赛阶段,中国队在2019年9月至2021年6月期间完成8场小组赛。凭借四轮全胜战绩,以小组第二身份晋级12强赛。转折点出现在2020年疫情影响下,原定主场赛事被迫移师阿联酋沙迦,这直接影响了球队的备战节奏。值得关注的是,在2021年6月的关键战役中,武磊连续四场破门成为最大亮点,这也印证了留洋球员对国家队的重要价值。

二、12强赛分组形势与出线难度评估

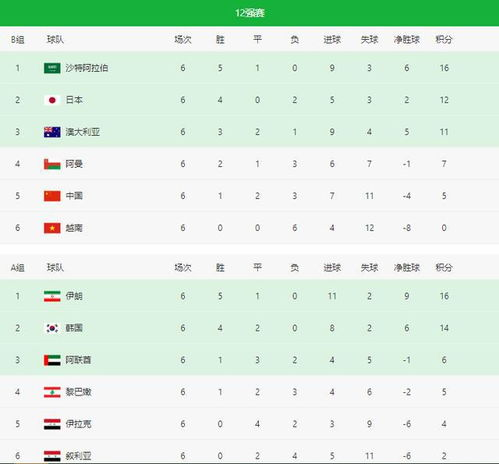

进入12强赛后,中国队与日本、澳大利亚、沙特、阿曼、越南同处B组。国际足联排名显示,本组平均排名位列三个小组之首,堪称"死亡之组"。从赛前数据模型预测来看,中国队晋级概率不足15%,这要求教练组必须制定精准的抢分策略。首轮0-3负于澳大利亚的比赛暴露了后防体系的脆弱性,而次轮0-1小负日本则显示出战术调整后的进步。如何平衡防守反击与阵地进攻,成为贯穿整个12强赛的核心课题。

三、归化球员政策的效果验证与分析

本届预选赛最显著的变化是归化球员的大规模启用,艾克森、阿兰、洛国富等球员的加入理论上增强了进攻端实力。数据显示,归化球员合计贡献了40%的射正次数和35%的关键传球。但实际比赛中,他们的体能储备和战术适配度引发争议。在对阵沙特的经典战役中,洛国富替补登场即取得进球,这不禁让人思考:如果更早启用归化球员,比赛结果会否不同?这种人员使用策略的得失,为中国足球未来的归化政策提供了重要参考。

四、教练团队战术演变的三个阶段

李铁执教时期的三中卫体系尝试,到李霄鹏上任后的四后卫回归,反映出战术思路的持续调整。数据显示,中国队场均控球率从40强赛的54%下降到12强赛的43%,但反击成功率提升了12个百分点。这种转变既体现了对手实力的差距,也暴露了中场控制力的不足。特别是在对阵越南的关键战中,领先后的保守战术导致被逆转,这凸显了临场指挥的重要性。教练团队如何根据对手特点制定针对性方案,仍是未来需要突破的瓶颈。

五、核心球员表现与青训体系关联性

武磊在预选赛阶段攻入12球,占全队总进球数的40%,这种"单核驱动"模式折射出人才断层的隐忧。对比日本队多达16名旅欧球员的阵容,中国队的留洋规模明显不足。U23球员仅在个别场次获得出场机会,反映出青训成果向国家队输送的滞后性。从技术统计看,中国队场均跑动距离比日本队少8公里,这个差距直接体现在攻防转换效率上。破解这个困局,需要从青少年足球培养体系进行系统性改革。

2022世界杯预选赛中国队的征程虽以遗憾告终,但留下了宝贵的经验资产。归化政策的试水、战术体系的探索、新生代球员的成长,都在为下个世界杯周期积蓄力量。面对2026年美加墨世界杯扩军至48队的机遇,中国足球需要建立更科学的选材机制、更完善的联赛体系、更开放的人才政策。唯有将短期策略与长期规划有机结合,才能在未来的世界杯预选赛中实现实质性突破。